서론

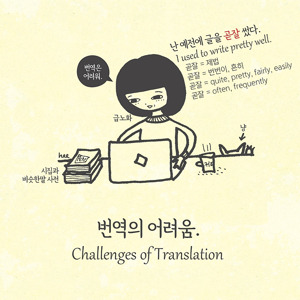

한국어를 영어로 번역하는 것은 많은 언어 전문가와 번역가들에게 도전적인 과제로 여겨집니다. 이는 두 언어 간의 근본적인 구조적, 문화적 차이에서 비롯됩니다. 한국어는 고맥락 문화(High Context Culture)를 반영하는 언어로, 의사소통 시 상황의 맥락과 전후 사정이 많이 고려되는 특징을 가집니다. 반면 영어는 저맥락 문화(Low Context Culture)를 반영하여 보다 명시적이고 직접적인 표현을 선호합니다. 이러한 차이는 단순한 어휘나 문법의 차이를 넘어 언어가 사용되는 문화적 배경과 사고방식의 차이를 반영합니다. 따라서 한국어를 영어로 번역할 때는 단순한 언어적 전환을 넘어 문화적 맥락과 의미의 정확한 전달이 요구됩니다

.

문장구조의 차이

한국어와 영어는 기본적인 문장 구조에서 큰 차이를 보입니다. 한국어는 주어-목적어-서술어(SOV) 순서를 따르는 반면, 영어는 주어-서술어-목적어(SVO) 순서를 따릅니다. 예를 들어, "나는 사과를 먹는다"라는 한국어 문장은 영어로 "I eat an apple"로 번역됩니다. 이러한 구조적 차이로 인해 한국어 문장을 영어로 직역할 경우 부자연스러운 표현이 될 수 있습니다. 또한 한국어에서는 문맥에 따라 주어나 목적어가 생략되는 경우가 많은데, 이를 영어로 번역할 때는 생략된 요소를 명확히 파악하고 추가해야 합니다. 이 과정에서 원문의 의도를 정확히 이해하고 적절한 주어나 목적어를 선택하는 것이 중요합니다.

동사의 활용과 시제표현

한국어와 영어는 동사의 활용 방식과 시제 표현에서도 큰 차이를 보입니다. 한국어에서는 동사가 문장 끝에 위치하며, 동사의 어미 변화를 통해 시제와 태도를 표현합니다. 반면 영어에서는 동사가 문장 중앙에 위치하고, 시제와 태도를 표현하기 위해 동사의 형태 변화나 조동사를 사용합니다. 예를 들어, "갔다", "간다", "갈 것이다"와 같은 한국어 표현을 영어로 번역할 때는 "went", "go", "will go"와 같이 동사의 형태나 조동사를 사용해야 합니다. 이러한 차이로 인해 한국어의 미묘한 시제 표현이나 화자의 태도를 영어로 정확히 전달하는 것이 어려울 수 있습니다.

문화적 맥락과 함축적 의미

한국어는 고맥락 문화를 반영하여 많은 정보가 문맥이나 상황에 의해 함축적으로 전달됩니다. 이로 인해 주어나 목적어가 생략되거나, 특정 표현이 상황에 따라 다양한 의미를 가질 수 있습니다. 반면 영어는 저맥락 문화를 반영하여 보다 명시적이고 직접적인 표현을 선호합니다. 예를 들어, "그것 좀 줄래?"라는 한국어 표현은 문맥에 따라 다양한 의미로 해석될 수 있지만, 영어로 번역할 때는 "Can you give me that?"와 같이 보다 구체적인 표현이 필요합니다. 이러한 문화적 차이로 인해 한국어의 함축적 의미나 미묘한 뉘앙스를 영어로 정확히 전달하는 것이 큰 도전이 됩니다.

결론

한국어를 영어로 번역하는 과정에서 발생하는 어려움은 단순한 언어적 차이를 넘어 두 언어가 반영하는 문화와 사고방식의 차이에서 비롯됩니다. 문장 구조, 동사 활용, 그리고 문화적 맥락의 차이는 번역가들에게 지속적인 도전을 제시합니다. 이러한 어려움을 극복하기 위해서는 단순한 언어적 지식을 넘어 양 문화에 대한 깊은 이해와 맥락 파악 능력이 필요합니다.

번역가들은 원문의 의도를 정확히 파악하고, 이를 목표 언어의 문화적 맥락에 맞게 재구성하는 능력을 갖추어야 합니다. 또한, 함축적 의미와 미묘한 뉘앙스를 전달하기 위해 때로는 직역을 넘어 의역이나 추가적인 설명을 제공해야 할 수도 있습니다. 이는 단순한 언어 전환이 아닌 문화 간 소통의 중개자로서의 역할을 요구합니다.

결국, 한국어를 영어로 성공적으로 번역하기 위해서는 언어적 능력과 함께 문화적 감수성, 맥락 이해 능력, 그리고 창의적인 표현 능력이 필요합니다. 이러한 복합적인 능력을 통해 두 언어 간의 간극을 좁히고, 원문의 의미와 감정을 가장 적절하게 전달할 수 있을 것입니다.