서론

한국어 문법의 핵심 요소 중 하나인 문장구조와 어순은 외국어 학습자들에게 큰 도전이 됩니다. 한국어는 주어-목적어-동사(SOV) 구조를 기본으로 하며, 이는 영어와 같은 주어-동사-목적어(SVO) 구조를 가진 언어와 큰 차이를 보입니다. 이러한 구조적 차이는 한국어를 배우는 외국인들에게 초기에 가장 어려운 부분 중 하나로 꼽힙니다.

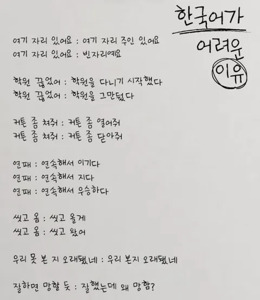

한국어의 문장구조는 유연성이 높아 문맥에 따라 어순이 변할 수 있으며, 조사의 사용으로 문장 성분의 역할이 명확히 구분됩니다. 또한, 한국어는 상황과 대화 상대에 따라 다양한 종결어미를 사용하여 문장의 뉘앙스와 공손함의 정도를 조절할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.

이러한 한국어 문법의 특성은 학습자들에게 초기에는 어려움을 줄 수 있지만, 동시에 한국어의 풍부한 표현력과 정확성을 가능하게 하는 요소이기도 합니다. 이제 한국어 문장구조와 어순에 대해 더 자세히 살펴보겠습니다.

본론

기본 문장구조

한국어의 기본 문장구조는 주어-목적어-동사(SOV) 형태를 따릅니다. 예를 들어:

- 저는 사과를 먹어요. (I eat an apple.)

- 그녀는 책을 읽습니다. (She reads a book.)

이러한 구조는 영어의 SVO 구조와 다르기 때문에 영어권 학습자들은 초기에 적응하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

문장 성분의 생략

한국어에서는 문맥상 명확한 경우 주어나 목적어를 생략할 수 있습니다. 예를 들어:

- (저는) 학생이에요. (I am a student.)

- (그것을) 먹었어요. (I ate it.)

이러한 특징은 대화의 흐름을 자연스럽게 만들지만, 초보자들에게는 혼란을 줄 수 있습니다.

조사의 역할

한국어에서 조사는 문장 성분의 역할을 명확히 하는 데 중요한 역할을 합니다. 주격조사 '이/가', 목적격조사 '을/를', 주제를 나타내는 '은/는' 등이 있습니다. 예를 들어:

- 고양이가 물을 마십니다. (The cat drinks water.)

- 저는 한국어를 공부해요. (I study Korean.)

부사어의 위치

한국어에서 부사어는 일반적으로 수식하는 단어 앞에 위치합니다. 시간, 장소, 방법을 나타내는 부사어의 일반적인 순서는 다음과 같습니다:

주어 + 시간 부사어 + 장소 부사어 + 목적어 + 방법 부사어 + 동사

예: 그는 어제 도서관에서 논문을 열심히 썼습니다. (He diligently wrote a thesis at the library yesterday.)

종결어미

한국어 문장의 끝에는 종결어미가 오며, 이는 문장의 유형(평서문, 의문문, 명령문 등)과 말하는 사람의 태도, 상대방에 대한 존경의 정도를 나타냅니다. 예를 들어:

- 공부해요. (I study. - 평서문, 존댓말)

- 공부하세요. (Please study. - 명령문, 존댓말)

- 공부하니? (Do you study? - 의문문, 반말)

복합문 구조

한국어에서 복합문을 만들 때는 연결어미를 사용합니다. 주된 문장은 항상 마지막에 오며, 종속절이 앞에 옵니다. 예를 들어:

- 비가 와서 우산을 가져갔어요. (Because it was raining, I took an umbrella.)

- 시험을 잘 보면 좋은 대학에 갈 수 있어요. (If you do well on the exam, you can go to a good university.)

결론

한국어의 문장구조와 어순은 언어의 특성을 잘 반영하고 있습니다. SOV 구조를 기본으로 하되, 조사의 사용으로 문장 성분의 역할을 명확히 하고, 상황에 따라 유연하게 어순을 변경할 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 또한, 종결어미를 통해 문장의 유형과 화자의 태도를 효과적으로 전달할 수 있습니다.

이러한 특성들은 한국어의 풍부한 표현력을 가능하게 하지만, 동시에 학습자들에게는 도전이 되기도 합니다. 특히 영어와 같은 SVO 구조의 언어를 모국어로 하는 학습자들에게는 초기에 적응하기 어려운 부분일 수 있습니다.

그러나 이러한 문법적 특성을 이해하고 숙달하게 되면, 한국어로 더욱 정확하고 세련된 표현이 가능해집니다. 문맥에 따라 적절히 주어나 목적어를 생략하거나, 조사를 활용하여 문장의 뉘앙스를 조절하고, 다양한 종결어미를 사용하여 상황에 맞는 말투를 구사할 수 있게 됩니다.

결국, 한국어의 문장구조와 어순을 마스터하는 것은 단순히 규칙을 암기하는 것이 아니라, 한국어의 사고방식과 문화를 이해하는 과정이라고 볼 수 있습니다. 이를 통해 학습자들은 더욱 자연스럽고 효과적인 한국어 의사소통 능력을 갖출 수 있을 것입니다.